Les Punks : Après l’explosion terroriste allemande une nouvelle folie nihiliste

Les punks

Après l’explosion terroriste allemande une nouvelle folie nihiliste

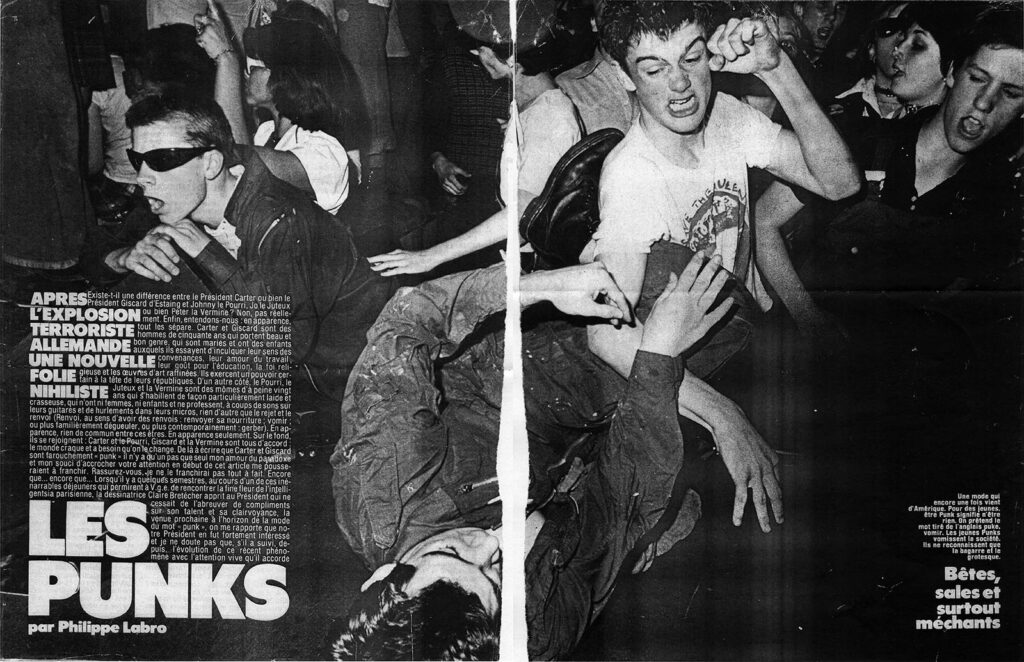

Une mode qui encore une fois vient d’Amérique. Pour des jeunes, être Punk signifie n’être rien. On prétend le mot tiré de l’anglais puke, vomir. Les jeunes Punks vomissent la société. Ils ne reconnaissent que la bagarre et le grotesque.

Bêtes, sales et surtout méchantsExiste-t-il une différence entre le Président Carter ou bien le Président Giscard d’Estaing et Johnny le Pourri, Jo le Juteux ou bien Peter la Vermine ? Non, pas réellement. Enfin, entendons-nous : en apparence, tout les sépare. Carter et Giscard sont des hommes de cinquante ans qui portent beau et bon genre, qui sont mariés et ont des enfants auxquels ils essayent d’inculquer leur sens des convenances, leur amour du travail, leur goût pour l’éducation, la foi religieuse et les œuvres d’art raffinées. Ils exercent un pouvoir certain à la tête de leurs républiques. D’un autre côté, le Pourri, le Juteux et la Vermine sont des mômes d’à peine vingt ans qui s’habillent de façon particulièrement laide et crasseuse, qui n’ont ni femmes, ni enfants et ne professent, à coups de sons sur leurs guitares et de hurlements dans leurs micros, rien d’autre que le rejet et le renvoi (Renvoi, au sens d’avoir des renvois : renvoyer sa nourriture : vomir ; ou plus familièrement dégueuler, ou plus contemporainement : gerber). En apparence, rien de commun entre ces êtres. En apparence seulement. Sur le fond, ils se rejoignent : Carter et le Pourri, Giscard et la Vermine sont tous d’accord : le monde craque et a besoin qu’on le change. De là à écrire que Carter et Giscard sont farouchement « punk » il n’y a qu’un pas que seul mon amour du paradoxe et mon souci d’accrocher votre attention en début de cet article me pousseraient à franchir. Rassurez-vous, je ne le franchirai pas tout à fait. Encore que… encore que… Lorsqu’il y a quelques semestres, au cours d’un de ces inénarrables déjeuners qui permirent à V.g.e. de rencontrer la fine fleur de l’intelligentsia parisienne, la dessinatrice Claire Bretécher apprit au Président qui ne cessait de l’abreuver de compliments sur son talent et sa clairvoyance, la venue prochaine à l’horizon de la mode du mot « punk », on me rapporte que notre Président en fut fortement intéressé et je ne doute pas que, s’il a suivi, depuis, l’évolution de ce récent phénomène avec l’attention vive qu’il accorde à tout ce qui frémit sur la crête de la vague des mœurs de notre temps. Giscard d’Estaing a murmuré : « Ces jeunes gens n’ont peut-être pas tout à fait tort ». Maintenant que j’ai bien accroché — du moins je le souhaite — votre attention, laissons Carter et Giscard de côté et parlons du « punk ». Si j’ai voulu cependant attirer votre œil, c’est parce que j’ai craint que, comme moi, lorsque je parcours la prose de mes confrères, vous ayez, à la seule lecture de ces quatre lettres, immédiatement tourné la page. Punk, prononcez penque, provoque instantanément, je l’ai observé, l’ennui et l’écœurement, prononcez beurke. Et ce n’est pas tant le phénomène soi que l’utilisation de ce phénomène par ce que l’on appelle les médias — les moyens de communication de masse — et ceux qu’on appelle « les gens » qui fatiguent le lecteur un peu lucide.

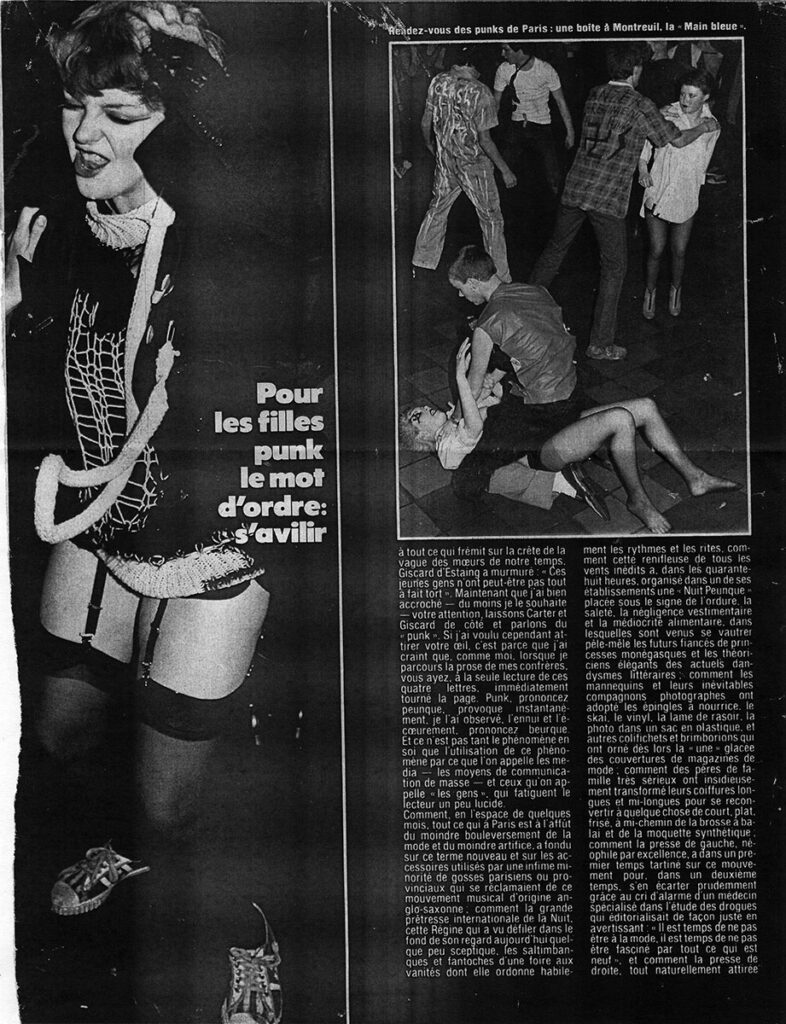

Comment, en l’espace de quelques mois, tout ce qui à Paris est à l’affût d’un bouleversement du tout et du rien et du moindre artifice, a mordu sur ce terme nouveau et sur les accessoires utilisés par une infime minorité de gosses parisiens ou provinciaux se réclamant de ce mouvement musical d’origine anglo-saxonne : comment la grande prêtresse internationale de la fête Régine qui a vu défiler dans le don de son regard aujourd’hui un peu sceptique, les saltimbanques d’une foire aux vanités dont elle ordonne habilement les rythmes et les rites, commente cette renifleuse de tous les vents inédits, dans les quarante-huit heures, organisée dans un de ses établissements une « Nuit Penque » placée sous le signe de l’ordure, la saleté, la négligence vestimentaire et la médiocrité alimentaire, dans lesquelles sont venus se vautrer les filles les mieux fiancées de princes ménagers et les théoriciens élégants des actuels dandysmes littéraires : comment les mannequins et leurs inévitables photographes s’en sont donné à cœur joie pour, entre deux défilés très sérieux ou industriels, adopter les épingles à nourrice, le cuir, le trou et le désespoir plat.

La photo dans ce sens a triomphé sur autres clichés et emblèmes qui avaient succédé à une plage d’innocence dans les magazines de charme, ou de la nage à des fins thérapeutiques dans des revues de très sérieux conseils industriels.

Et les sociologues de cour, plate-forme à multiples pour ce renouveau d’un nihilisme adolescent, planchéient, à la hâte, sur une sexophilie par excellence, dans un précipité verbeux et savamment incohérent sur cette musique d’un temps, d’écarter prudemment tout jugement de valeur qui risquerait d’être taxé de réactionnaire, et, dans le doute, de soutenir ce qui ne passe pas pour être de droite.

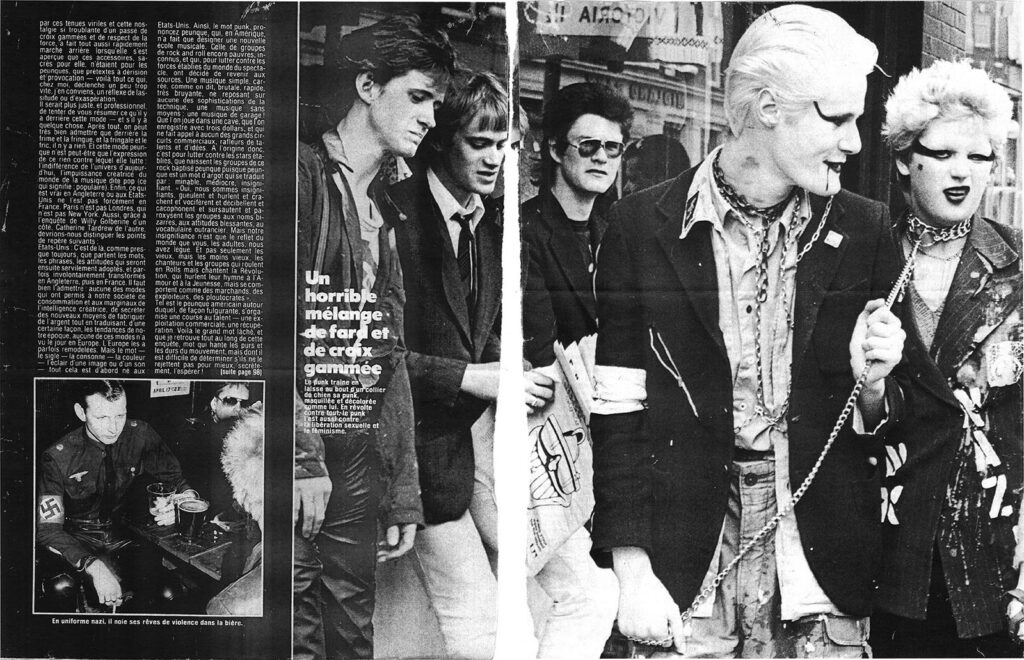

C’est ainsi, et comment ne le pas résumer : comment la presse de gauche et comment la presse de droite, tout naturellement attirée par ces tenues viriles et cette nostalgie si troublante d’un passé de croix gammées et de respect de la force a fait tout aussi rapidement marche arrière lorsqu’elle s’est aperçue que ces accessoires, Sacrés pour elle, n’étaient pour les peunques, que prétextes à dérision et provocation — voilà tout ce qui, chez moi, déclenche un peu trop vite, j’en conviens, un réflexe de lassitude ou d’exaspération.

Il serait plus juste, et professionnel, de tenter de vous résumer ce qu’il y a derrière cette mode — et s’il y a quelque chose. Après tout, on peut très bien admettre que derrière la frime et la fringue, et la fringale et le fric, Il n’y a rien. Et cette mode peunque n’est peut-être que l’expression e ce rien contre lequel elle lutte : l’indifférence de l’univers d’aujourd’hui, l’impuissance créatrice du monde de la musique dite pop (ce qui signifie : populaire). Enfin, ce qui est vrai en Angleterre ou aux Etats-Unis ne l’est pas forcément en France. Paris n’est pas Londres, qui n’est pas New York. Aussi, grâce à l’enquête de Willy Golberine d’un côté, Catherine Tardrew de l’autre, devrions-nous distinguer les points de repère suivants :

Etats-Unis : C’est de là, comme presque toujours, que partent les mots, les phrases les attitudes qui seront ensuite servilement adoptes, et parfois involontairement transformés en Angleterre, puis en France. Il faut bien l’admettre : aucune des modes qui ont permis à notre société de

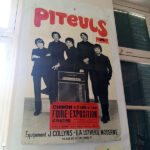

consommation et aux marginaux de l’intelligence créatrice, de secrèter des nouveaux moyens de fabriquer de l’argent tout en traduisant, d’une certaine façon, les tendances de notre époque, aucune de ces modes n’a vu le jour en Europe. L’Europe les a parfois remodelées. Mais le mot — le Siglé — la consonne — la couleur — l’éclair d’une image ou d’un son — tout cela est d’abord né aux: Etats-Unis. Ainsi, le mot punk, prononcez peunque: qui, en Amérique, n’a fait que désigner une nouvelle école musicale. Celle de groupes de rock and roll encore pauvres inconnus, et qui, pour lutter contre les forces établies du monde du spectacle, ont décidé de revenir aux sources. Une musique simple, carrée, comme on dit, brutale, rapide, très bruyante, ne reposant sur aucune des sophistications de la technique, une – musique sans moyens : une musique de garage ! Que l’on joue dans une cave, que l’on enregistre avec trois dollars, et qui ne fait appel à aucun des grands circuits commerciaux, rafleurs de talents et d’idées. À l’origine donc, c’est pour lutter contre les stars établies, que naissent les groupes de ce rock baptisé peunque puisque peunque est un mot d’argot qui se traduit par: minable, médiocre, insignifiant. « Oui, nous sommes insignifiants, gueulent et hurlent et crachent et vocifèrent et décibellent et cacophonent et sursautent et paroxysent les groupes aux noms bizarres, aux attitudes blessantes, au vocabulaire outrancier. Mais notre insignifiance n’est que le reflet du monde que vous, les adultes, nous avez légué. Et pas seulement les vieux, mais les moins vieux, les chanteurs et les graines qui roulent en Rolls mais chantent la Révolution, qui hurlent leur hymne à l’Amour et à la Jeunesse, mais se comportent comme des marchands, des Exploiteurs, des ploutocrates ».

Tel est le peunque américain autour duquel, de façon fulgurante, s’organise une course au talent — une exploitation commerciale, une récupération.

Voilà le grand mot lâché, et que je retrouve tout au long de cette enquête, mot qui hante les purs et les durs du mouvement, mais dont il est difficile de déterminer s’ils ne le rejettent pas pour mieux, secrètement, l’espérer! (suite manquante)Pour les filles punk le mot d’ordre : s’avilir

Philippe Labro (Paris Match)

Laisser un commentaire