Punk, c’était comment déjà ?

LES » NUITS MAGNÉTIQUES » DE FRANCE-CULTURE (22 h 30)

CE SOIR ET VENDREDI

» PUNK, C’ÉTAIT COMMENT DÉJÀ ? «Il y a tout juste deux mois, par une nuit froide et pluvieuse de février, Londres tentait d’oublier la grève des éboueurs. C’était pourtant difficile. Dans Wardour Street, des montagnes d’ordures obstruaient les trottoirs et les habitants du quartier assuraient en souriant qu’il y avait beaucoup plus de rats que de touristes dans ce Soho by Night. Des rats et des ordures : c’était le décor idéal pour aller au Marquee Club voir ce qu’il restait des punks. Pas grand-chose pensais-je. Et pourtant.

Le Marquee, Golf Drouot britannique, affichait les Skids. Un groupe totalement inconnu sur le continent. Pourtant une foule considérable se pressait à la porte de ce temple du rock et tout au long du concert des centaines de punks déchaînés me démontrèrent qu’en dépit de tous les enterrements de première classe prédits à ce mouvement, il restait bien vivant dans le berceau londonien où il naquit vers 75-76.

Du culte à l’action

La première apparition du mot « punk » remonte au début des années 70. C’est une chroniqueur de la revue américaine « Rolling Stones » qui l’exhuma des tréfonds de l’argot local pour désigner les groupes de série « B » des années 60. Un véritable culte se crée alors autour de gens qui en leur temps étaient passés à côté du succès commercial. Quant au sens exact du mot « punk », il reste tout comme pour « jazz » ou « rock » assez obscur. On sait seulement que comme les deux autres, il a un rapport quelconque avec le sexe dans le vocabulaire imagé des sales gosses de la rue.

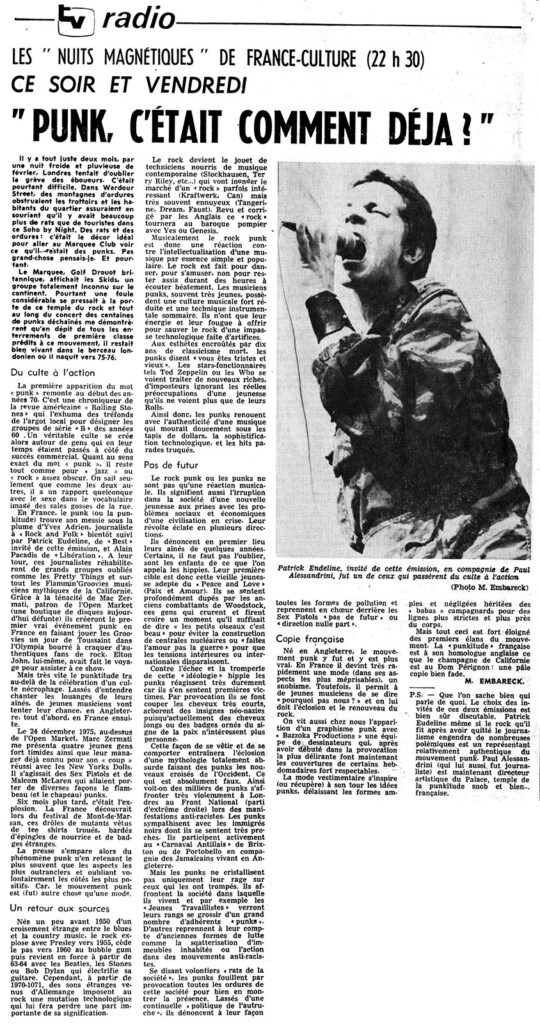

En France, le punk (ou la punkitude) trouve son messie sous la plume d’Yves Adrien, journaliste à «Rock and Folk» bientôt suivi par Patrick Eudeline, de «Best » invité de cette émission, et Alain Pacadis de «Libération ». A leur tour, ces journalistes réhabiliteront de grands groupes oubliés comme les Pretty Things et surtout les Flammin’Groovies musiciens mythiques de la Californie, Grâce à la ténacité de Marc Zermati, patron de l’Open Market (une boutique de disques aujourd’hui défunte) ils créeront le premier vrai événement punk en France en faisant jouer les Groovies un jour de Toussaint dans

l’Olympia bourré à craquer d’authentiques fans de rock. Elton John, lui-même, avait fait le voyage

pour assister à ce show. Mais très vite le punktitude ira au-delà de la célébration d’un culte nécrophage. Lassés d’entendre chanter les louanges de leurs aînés, de jeunes musiciens vont tenter leur chance, en Angleterre: tout d’abord, en France ensuite.

Le 24 décembre 1975, au-dessus de l’Open Market, Marc Zermati me présenta quatre jeunes gens fort timides ainsi que leur manager déjà connu pour son « Coup » réussi avec les New Yorks Dolls. Il s’agissait des Sex Pistols et de Malcom McLaren qui allaient porter de diverses façons le flambeau (et le chapeau) punks.

Six mois plus tard, c’était l’explosion. La France découvrait lors du festival de Mont-de-Marsan, ces drôles de mutants vêtus de tee shirts troués, bardés d’épingles de nourrice et de badges étranges.

La presse s’empare alors du phénomène punk n’en retenant le plus souvent que les aspects les plus outranciers et oubliant volontairement les côtés les plus positifs. Car, le mouvement punk est (fut) autre chose qu’une mode.Un retour aux sources

Nés un peu avant 1950 d’un croisement étrange entre le blues et la country music, le rock explose avec Presley vers 1955, cède le pas vers 1960 au bubble gum puis revient en force à partir de 63-64 avec les Beatles, les Stones où Bob Dylan qui électrifie sa guitare. Cependant, à partir de 1970-1071, des sons étranges venus d’Allemagne imposent au rock une mutation technologique qui lui fera perdre une part Importante de sa signification.

Le rock devient le jouet de techniciens nourris de musique contemporaine (Stockhausen, Terry Riley, etc…) qui vont inonder le marché d’un «rock » parfois intéressant (Kraftwerk, Can) mais très souvent ennuyeux (Tangerine, Dream, Faust). Revu et corrigé par les Anglais ce «rock» tournera au baroque pompier avec Yes ou Genesis.

Musicalement le rock punk est donc une réaction contre l’intellectualisation d’une musique par essence simple et populaire. Le rock est fait pour danser, pour s’amuser, non pour rester assis durant des heures à écouter béatement. Les musiciens punks, souvent très jeunes, possèdent une culture musicale fort réduite et une technique instrumentale sommaire. Ils n’ont que leur énergie et leur fougue à offrir pour sauver le rock d’une impasse technologique faite d’artifices.

Aux esthètes encroûtés par dix ans de classicisme mort, les punks disent « vous êtes tristes et vieux», Les stars-fonctionnaires tels Ted Zeppelin ou les Who se voient traiter de nouveaux riches, d’imposteurs ignorant les réelles préoccupations d’une jeunesse qu’ils ne voient plus que de leurs

Rolls.

Ainsi donc, les punks renouent avec l’authenticité d’une musique qui mourait doucement sous les tapis de dollars, la sophistication technologique, et les hits parades truqués.Pas de futur

Le rock punk ou les, punks ne sont pas qu’une réaction musicale. Ils signifient aussi l’irruption

dans la société d’une nouvelle jeunesse aux prises avec les problèmes sociaux et économiques d’une civilisation en crise. Leur révolte éclate en plusieurs directions.

Ils dénoncent en premier lieu leurs aînés de quelques années. Certains, il ne faut pas l’oublier, sont les enfants de ce que l’on appela les hippies. Leur première cible est donc cette vieille jeunesse adepte du « Peace and Love » (Paix et Amour). Ils se sentent profondément dupés par les anciens combattants de Woodstock, ces gens qui crurent et firent croire un moment qu’il suffisait de dire « les petits oiseaux c’est beau » pour éviter la construction de centrales nucléaires ou « faites l’amour pas la guerre» pour que les tensions intérieures ou internationales disparaissent.

Contre l’échec et la tromperie de cette «idéologie» hippie les punks réagissent très durement car ils s’en sentent premières victimes. Par provocation ils se font couper les cheveux très courts, arborent des insignes néo-nazies puisqu’actuellement des cheveux longs ou des badges ornés du signe de la paix n’intéressent plus personne.

Cette façon de se vêtir et de se comporter entraînera l’éclosion d’une mythologie totalement absurde faisant des punks les nouveaux croisés de l’Occident. Ce qui est absolument faux. Ainsi voit-on des milliers de punks s’affronter très violemment à Londres au Front National (parti d’extrême droite). lors des manifestations anti-racistes. Les punks sympathisent avec les immigrés noirs dont ils se sentent très proches. Ils participent activement au « Carnaval Antillais » de Brixton ou de Portobello en compagnie des Jamaïcains vivant en Angleterre.

Mais les punks ne cristallisent pas uniquement leur rage sur ceux qui les ont trompés. Ils affrontent la société dans laquelle ils vivent et par exemple les « Jeunes Travaillistes> verront leurs rangs se grossir d’un grand nombre d’adhérents < punks ». D’autres reprennent à leur compte d’anciennes formes de lutte comme la sqatterisation d’immeubles inhabités ou l’action dans des mouvements anti-racistes.

Se disant volontiers « rats de la société », les punks fouillent par provocation toutes les ordures de cette société pour bien en montrer la présence. Lassés d’une continuelle « politique de l’autruche », ils dénoncent à leur façon toutes les formes de pollution et reprennent en chœur derrière les Sex Pistols pas de futur » ou « direction nulle part » .

Copie française

Né en Angleterre, le mouvement punk y fut et y est plus vrai. En France il devint très rapidement une mode (dans ses aspects les plus méprisables), un snobisme. Toutefois, il permit à de jeunes musiciens de se dire «pourquoi pas nous ? » et on lui doit . l’éclosion. et le renouveau du rock.

On vit aussi chez nous l’apparition d’un graphisme punk avec « Bazooka Productions » une équipe de dessinateurs qui, après avoir débuté dans la provocation la plus délirante font maintenant les couvertures de certains hebdomadaires fort respectables.

La mode vestimentaire s’ inspire (où récupère) à son tour les idées punks, délaissant les formes amples et négligées héritées des « babas » campagnards pour des lignes plus strictes et plus près du corps.

Mais tout. ceci est fort: éloigné des premiers élans du mouvement. La « punkitude » française

est à son homologue anglaise ce que le champagne de Californie est au Dom Pérignon : une pâle copie bien fade.

M. EMBARECK.

P.S. — Que l’on sache bien qui parle de quoi. Le choix des invités de ces deux émissions est bien sûr discutable. Patrick Eudeline «même si. le rock qu’il fit après avoir quitté le journalisme engendra de nombreuses polémiques est un représentant relativement. authentique du mouvement punk. Paul Alessandrini (qui lui aussi fut journaliste) est maintenant directeur-artistique du Palace, temple de la punkitude snob et bien française.

Laisser un commentaire